Verpflanzung und Waldgesundheit

Mehr Bäume Jetzt verpflanzt von November bis März benachteiligte Setzlinge an vielversprechendere Standorte. Aber genau wie Menschen können auch Bäume krank werden. Wir wollen verhindern, dass junge Bäume und Sträucher Krankheiten an einen neuen Standort mitbringen und so zur Verbreitung einer Krankheit beitragen.

Mehr Bäume Jetzt ergreift verschiedene Maßnahmen, um die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern. Wir bitten dich als Freiwilligen, dich ebenfalls daran zu halten. Auf dieser Seite findest du Grundwissen über Baumkrankheiten und wie wir mit den häufigsten Krankheiten umgehen (die Setzlinge betreffen).

Auch wichtig zu wissen: Mehr Bäume Jetzt trägt aus verschiedenen Gründen kaum zur Verbreitung von Krankheiten bei.

Viele Krankheiten kommen überall vor, zum Beispiel Ulmensterben und Eschentriebsterben. Einen kranken Ulmen- oder Eschenbaum verpflanzen wir nicht, aber die Verbreitung dieser Krankheiten ist bereits Realität.

Viele Krankheiten treten nur bei älteren oder dickeren Bäumen auf, nicht aber bei Setzlingen.

Den erntenden Freiwilligen von Mehr Bäume Jetzt ist es wichtig, Pflanzorte zu bereichern. Deshalb geben sie nur gesund aussehende Setzlinge weiter. Setzlinge, die krank aussehen, landen auf einem Reisighaufen oder werden in Absprache mit dem Gelände-Manager entsorgt.

Verpflanzung und Waldgesundheit

Baumkrankheiten und Verpflanzung

Baumkrankheiten und Schädlinge sind überall verbreitet. Sie werden von Baum zu Baum und von Art zu Art übertragen. Über Pilze oder Bakterien im Boden, durch Wildtiere oder durch die Luft.

Artenvielfalt: Das Immunsystem der Natur

In der Vergangenheit – und auch heute noch – wurde oft in Monokulturen gepflanzt (viele Bäume derselben Art). Die meisten Krankheiten verbreiten sich deshalb schnell. Krankheiten komplett auszurotten wird ebenfalls nicht gelingen. Deshalb ist es am wichtigsten, ein gutes Immunsystem im Wald zu haben: die Artenvielfalt.

Artenvielfältig = gesund

Das bedeutet: Viele verschiedene Arten von Pflanzen, tieren, Insekten – und eben auch eine bunte Vielfalt verschiedener Bäume. Ein aktuelles Beispiel aus Deutschland: Das massenhafte Fichtensterben durch den Borkenkäfer.

In vielen Regionen, etwa im Harz oder Thüringer Wald, sind große Flächen abgestorbener Bäume zu sehen – eine Folge von Klimastress und einseitiger Bepflanzung. Diese Krankheiten und Schädlingsbefall wollen wir nicht weiterverbreiten. Das erreichen wir, indem wir betroffene Setzlinge nicht verpflanzen und indem wir den Auswahlprozess von Exemplaren mit guter Widerstandskraft unterstützen. Aus diesen Exemplaren kann eine neue Population entstehen. Durch das Verpflanzen gesunder Bäumchen tragen wir zur Vielfalt des genetischen Materials bei; man pflanzt Bäumchen, die aus verschiedenen Samen gewachsen sind. An gesunden Bäumen wachsen mehr Samen als an kranken, sodass die Setzlinge relativ krankheitsresistente Eltern haben.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Wurzeln

Mehr Bäume Jetzt beachtet mehrere Maßnahmen, um die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern. Wir bitten dich als Freiwilligen, dich ebenfalls daran zu halten.

Wurzelschäden vermeiden

Je intakter die Wurzeln sind, desto stärker ist der Baum. Verpflanze also mit möglichst wenig Wurzelschaden. Wenn du die Schaufel in den Boden stößt, ist es allerdings unmöglich zu sehen, wie genau die Wurzeln verlaufen. Ein paar Verletzungen lassen sich daher nicht vermeiden. Trotzdem sollten möglichst intakte Wurzeln das Ziel sein. Das erreichst du, indem du einen Kreis (je eine Fußlänge in jede Richtung) um die Basis des Setzlings aushebst und den Boden locker machst. Danach nutzt du den Hebeltrick, um das Bäumchen auszugraben. Sobald der Baum locker genug ist, kannst du das Bäumchen herausziehen und von der Erde abschütteln. Das Loch füllst du danach wieder auf.

Pflanzen mit nackter Wurzel

Beim Verpflanzen mit nackter Wurzel können Krankheiten nicht versehentlich über die Erde mitverbreitet werden. Schüttle deinen Setzling also gut aus! Außerdem ist das Verpflanzen ohne Erdklumpen leichter, was den Transport, das Bündeln und das Einlagern erleichtert. Achte darauf, die Wurzeln gut zu schützen, zum Beispiel indem du sie mit einem feuchten alten Handtuch oder einem Jutesack abdeckst.

„Vorbeugen ist besser als Heilen“

Durch eine vielfältige Bepflanzung kann die Ausbreitung von Krankheiten begrenzt und das Ökosystem gesünder gemacht werden.

Vielfältige Bepflanzung bedeutet Vielfalt in Arten und genetischem Material. In der Natur findet ständig eine natürliche Selektion statt: Von den Millionen Samen oder Individuen (je nach Art) erreichen nur Dutzende das Fortpflanzungsalter. Durch Kreuzungen entstehen Millionen von Merkmalen, Genen und Variationen einer ursprünglichen Art. Diese Variationen hatten jeweils die besten Überlebenschancen.

Ausbreitung stoppen

Um die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern, ist der erste Schritt, den Ernteplan mit dem Gelände-Manager zu besprechen. Der Gelände-Manager kennt das Gebiet am besten und weiß, welche Krankheiten wo festgestellt wurden. Auf Grundlage dieser Informationen entscheidet ihr, wo geerntet werden darf und wo nicht.

Erkennen von Krankheiten

Trotz guter Vorsorge kann es vorkommen, dass du auf etwas triffst, von dem auch der Verwalter noch nichts wusste. Wenn du dennoch einen kranken Baum entdeckst, nimm ihn bitte nicht mit. Manchmal kann es bedeuten, dass es besser ist, ganz auf die Ernte in der Nähe der Bäume zu verzichten, bei denen du die Krankheit festgestellt hast. Das hängt von der Krankheit und der Baumart ab.

Gesundheitschecks

Überprüfe den Mutterbaum

Identifiziere zuerst den Mutterbaum im Gebiet, in dem du erntest. Die meisten Krankheiten, die bei einem Setzlingen (noch) nicht sichtbar sind, zeigen sich am Mutterbaum. Der Mutterbaum ist der ausgewachsene Baum in der Nähe des Setzlings, aus dessen Samen die Bäumchen erwachsen sind. Wenn du eine der in dieser Anleitung beschriebenen Krankheiten an ihm erkennst, besteht die Möglichkeit, dass auch die Setzlinge befallen sind.

Überprüfe die Farbe

Achte darauf, wenn ein Sämling plötzlich stark verfärbt. Beim Eschentriebsterben zum Beispiel verfärbt sich die Rinde an der Oberseite von grau zu gelb oder weiß.

Überprüfe die Spitzen

Vertrocknete Spitzen zeigen an, dass der Setzling nicht gesund ist. Falls ein Setzling seitlich Blätter bildet, nennt man das Notblüte. Das bedeutet auch, dass es dem Setzling nicht gut geht, und er versucht zu überleben.

Vergleiche mit anderen Exemplaren

Wenn der Setzling anders aussieht als seine Artgenossen, kann das ebenfalls ein Zeichen für Krankheit sein.

So gehst du vor

Nimm niemals einen kranken Setzlinge mit, sondern stimme dich mit dem Gelände-Manager und/oder dem BaumHub ab, was der beste Plan ist. Du kannst den kranken Setzling stehen lassen oder ihn herausnehmen und entsorgen.

Im Zweifel…

Bist du dir nicht sicher, ob ein Sämling krank ist? Dann melde es über die Mehr Bäume Jetzt-App:

Öffne die App

Gehe zum Event

Scrolle nach unten

Klicke auf „Meldung machen“

Mach ein Foto und beschreibe, worum es geht

Unsere Koordinator*innen holen zu den eingesendeten Informationen einen fachlichen Rat ein.

Tree doctor

Gebruik de Tree Doctor voor diagnose. Hier worden meer dan 500 boomziekten en plagen beschreven aan de hand van meer dan 1000 gedetailleerde foto’s.

Häufigste Krankheiten

Hier findest du die Top Ten der häufigsten Krankheiten bei Setzlingen.

Kastanienblutkrankheit (Rosskastanie)

Die Kastanienblutkrankheit ist eine Krankheit bei der Rosskastanie, die durch ein Bakterium verursacht wird. Dieses Bakterium blockiert die Zellen, die für den Transport von Nährstoffen verantwortlich sind. An der Rinde und den Ästen entstehen rostbraune, feuchte Stellen, die sich weiter über den Stamm ausbreiten. Aus diesen Flecken tritt Flüssigkeit aus: der Baum „blutet“. Die Flüssigkeit ist zunächst klar und verfärbt sich dann dunkelbraun bis zähflüssig.

An einem ausgewachsenen Baum sieht das so aus:

Bei einem Sämling sieht das so aus:

Die Krankheit ist in der Natur hauptsächlich an ausgewachsenen Bäumen zu sehen. Wenn du Rosskastanien erntest, ist es ratsam, den Mutterbaum auf Flecken zu überprüfen. Falls du die Kastanienblutkrankheit feststellst, solltest du an dieser Erntefläche keine Rosskastanien sammeln.

Das Verpflanzen gesunder Setzlinge der Rosskastanie ist jedoch ein Gewinn: Unter den in den Niederlanden vorkommenden Rosskastanien gibt es große Unterschiede in der Widerstandsfähigkeit. Perfekt aussehende Setzlinge sind möglicherweise resistent, und die Verbreitung dieses Pflanzguts trägt zur Entwicklung einer resistenten Population mit großer Vielfalt an erblichen und ökologischen Eigenschaften bei.

Es ist jedoch unbekannt, ob wilde junge Setzlinge krank werden und ob dies in so jungem Alter sichtbar ist. Junge (wilde) Setzlinge sind nach aktuellem Kenntnisstand selten mit der Blutkrankheit infiziert. Trotzdem ist es ratsam, es sei denn, du bist selbst Ökologe, keine Setzlinge in der Nähe eines kranken Mutterbaums zu ernten. Flecken, die du am Mutterbaum oder Sämling entdeckst, kannst du fotografieren und an den Gelände-Manager senden, damit auch er informiert ist.

Die Rosskastanie erkennen

Die Rosskastanie erkennt man an der großen Knospe an der Spitze des Setzlings: Sie ist groß, braun und klebrig und hat Blattnarben in Form eines großen Hufeisens. Siehe auch die Knospenkarte.

Das Blatt der Rosskastanie ist ein zusammengesetztes Blatt in Form einer Hand. Die Kastanien sind rund und glatt, und die Schale einer Rosskastanie hat Stacheln. Diese sind viel weicher und weniger scharf als die Stacheln der Edelkastanie.

Bakterienbrand (Weißdorn/ Vogelbeere)

Bakterienbrand ist eine Krankheit, die unter anderem an Obstbäumen, Vogelbeeren und Ziersträuchern wie dem Weißdorn auftreten kann. Die Krankheit wird durch das Bakterium Erwinia amylovora verursacht, wobei Blüten, Triebe, Blätter und Zweige welken, vertrocknen, schrumpfen und sich verfärben. Die Äste biegen sich oft nach unten. Beim Aufschneiden der Rinde ist eine rotbraun geflammte Verfärbung mit feuchtem, klebrigem Gewebe sichtbar. An Stamm und dicken Ästen bilden sich Stellen, an deren Rändern Schleimtropfen erscheinen, die von milchig weiß zu gelbbraun wechseln.

So sieht das an den Bäumen aus:

Diese Krankheit ist vor allem an ausgewachsenen Bäumen sichtbar. Um die Setzlinge dieser Arten sicher zu verpflanzen, sollte man den Mutterbaum auf Verfärbungen und welke Blätter überprüfen. Das Auffinden unabhängig befallener Setzlinge ist unwahrscheinlich. Die Krankheit wird durch Vögel und Insekten übertragen, die von Baum zu Baum fliegen, oder durch Menschen, die mit ihren Händen oder Werkzeugen an den kranken Baum gelangen und die Krankheit weiterverbreiten. In geringerem Maße übertragen Wind und Regen die Krankheit. Da Setzlinge noch nicht blühen oder Früchte tragen, ist es unwahrscheinlich, dass Menschen, Vögel oder Insekten die Krankheit auf einen Setzling übertragen. Falls Welke am Mutterbaum sichtbar sind, wird empfohlen, keine Sämlinge dieser Arten zu verpflanzen. Melde den kranken Mutterbaum beim Gelände-Manager.

Weißdorn und Vogelbeere erkennen

Vogelbeeren haben filzige und behaarte Knospen, die Endknospe sitzt oft an den Kurztrieben. Der Weißdorn hat eine kleine, stumpfe Knospe, die verstreut steht. Die Dornen sitzen neben der Knospe, und der Weißdorn hat Astdornen.

Ulmenkrankheit (Ulme)

Die Ulmenkrankheit tritt bei allen Ulmenarten auf und wird durch Pilze verursacht. Sie ist eine häufige Krankheit in Europa. Die Ulme reagiert auf den Pilz, indem sie ihre eigenen Leitgefäße verschließt, wodurch der Baum abstirbt. Die Ulmenkrankheit wird durch den Ulmensplintkäfer verbreitet, der den Pilz in sich trägt. Dieser Käfer brütet in totem oder geschwächtem Ulmenholz. Aus den Eiern schlüpfen Larven, aus den Larven entwickeln sich junge Käfer. Diese fliegen aus und infizieren gesunde Ulmen. Außerdem können Ulmen durch Kontakt mit den Wurzeln eines kranken Nachbarbaums infiziert werden. So sterben in einer Baumreihe jährlich mehrere Bäume.

Das erste Anzeichen der Krankheit sind verwelkte Blätter (zuerst gelb, dann braun) an einigen Ästen, oft an einem Ast oben in der Krone. Die abgestorbenen Blätter bleiben zunächst noch an den Ästen haften. Die Krone wirkt dann braun. Danach fallen die Blätter massenhaft ab. Befallene Äste sterben schnell. Ein Querschnitt der Äste zeigt dunkel gefärbte Punkte (verstopfte Leitgefäße) im äußersten Jahrring. Unter der Rinde, an der Oberfläche des Holzes, können fächerförmige Gänge sichtbar sein, die von Ulmensplintkäfern geformt wurden.

Bei Setzlingen ist die Ulmenkrankheit im Winter oft nicht sichtbar. Wenn ein Setzling vertrocknete Blätter hat, bedeutet das nicht unbedingt, dass er krank ist. Die Ulmenkrankheit, die durch einen Käfer verbreitet wird, ist für Setzlinge nicht gefährlich. Ulmen mit einem Stammdurchmesser von weniger als fünf Zentimetern eignen sich nicht als Brutstätte für den Ulmensplintkäfer und stellen daher trotz des Pilzes keine große Gefahr dar. Vereinzelt wachsende Setzlinge sind daher höchstwahrscheinlich gesund.

Die Ulmenkrankheit, die durch den Pilz verbreitet wird, kann jedoch eine Gefahr darstellen. Untersuche deshalb immer den Mutterbaum, da dieser die Krankheit verraten kann. Ist der Mutterbaum krank, solltest du keine Ulmensetzlinge aus dieser Region ernten. Es ist besser, in einem anderen Gebiet zu sammeln.

Ulme erkennen

Erkennungsmerkmale der Knospe: Die Knospe ist braun und ziemlich spitz, die Blütenknospe ist kugelförmig. Siehe auch die Knospenkarte. Blatt: rau, asymmetrische Blattbasis, oval, doppelt gesägt, oben kahl, unten leicht behaart und spitz zulaufend.

Eschensterben (Esche)

Das Eschensterben wird durch einen aus Asien stammenden Pilz verursacht, der mittlerweile in ganz Europa verbreitet ist. Die Infektion beginnt im Blatt und breitet sich dann über den Blattstiel und die Zweige bis in die Rinde aus. Befallene Äste zeigen eine gestörte Wasser- und Nährstoffversorgung, was zu einem Absterben von Blättern und Rinde an der Spitze des Baumes führt.

Diese Symptome sind auch bei einem Sämling im Winter sichtbar. Das Eschensterben erkennt man an einer starken Verfärbung der Rinde an der Spitze des Sämlings: Das Grau wird gelblich, fast weiß. Bei älteren Bäumen zeigt sich eine bräunliche Verfärbung an den absterbenden Trieben.

Das Eschensterben ist nicht immer tödlich – ein Baum kann sich erholen – jedoch besteht ein hohes Risiko einer erneuten Infektion, da die Sporen sich leicht durch den Wind verbreiten.

Zweige etwas älterer Eschen verfärben sich braun statt grau, wie unten zu sehen ist.

Der Pilz bildet in der Zeit von Juni bis September kleine, weiße Pilzfruchtkörper an abgefallenen Blattstielen infizierter Bäume. Diese Fruchtkörper produzieren große Mengen an Sporen, die vom Wind über weite Strecken verbreitet werden können. Über diese Sporen können neue Infektionen in den Blättern noch gesunder Bäume entstehen, woraufhin sich der Zyklus erneut wiederholt. Außerdem kann die Krankheit auch durch infizierte Pflanzen verbreitet werden, die noch keine Symptome zeigen.

Pflanze keine Eschen um, die Krankheitssymptome zeigen. Du kannst dich auch dafür entscheiden, in dem betroffenen Gebiet überhaupt keine Eschen zu ernten. Das Umpflanzen von gesund aussehenden Setzlingen, die im Bestand gefunden wurden, kann jedoch auch positive Auswirkungen haben. Setzlinge stammen in der Regel von gesunden Bäumen ab. Denn: Je mehr kranke Äste ein Baum hat, desto weniger Pollen und Samen produziert er. Die Setzlinge tragen potenziell wichtiges genetisches Material in sich, das sie resistent macht. Mehr Bäume Jetzt kann daher einen wichtigen Beitrag zu einem zukünftig genetisch vielfältigen und resistenten Eschenbestand leisten.

Fotos: Wageningen Universiteit

Esche erkennen

Die Knospen der Esche fallen auf: Sie sind schwarz und stehen sich gegenüber. Die Blätter sind unpaarig gefiedert und ebenfalls gegenständig angeordnet. Auf der Unterseite sind sie entlang der Mittelrippe behaart.

Braune Flecken auf dem Blatt?

Braune Flecken auf den Blättern der Rosskastanie, manchmal massenhaft, können dem Baum ein krankes Aussehen verleihen. Dies ist jedoch keine Kastanienblutkrankheit. Die braunen Flecken entstehen durch Raupen eines winzigen Mottenkäfers, der Kastanienminiermotte. In der Regel stellt dies kein Problem für den Baum dar, kann ihn aber schwächer und anfälliger für verschiedene Pilzkrankheiten machen.

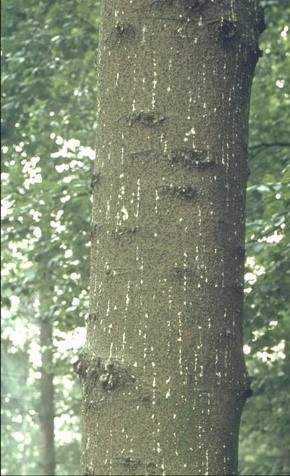

Buchenkrankheit (Buche)

Buchen können aus mehreren Gründen krank werden. Pilzinfektionen wie Phytophthora syringae treten an der Rinde auf und sind an schwarzen Flecken am Stamm erkennbar. Die Buche stirbt daran nicht, aber ihre Vitalität wird beeinträchtigt. Auch Pilze, Mehltau und Insekten können den Baum schwächen. Ein weiterer Faktor, der in den letzten Jahren immer bedeutender geworden ist, sind Umweltbedingungen: anhaltende Trockenheit, Hitze oder Nässe können die Buche schwächen und zum Absterben bringen.

An einem Setzling sieht das so aus:

Die schwarzen Stellen fühlen sich außerdem etwas schleimig an. Pflanze keine Setzlinge mit Krankheitssymptomen um und melde die Krankheit dem Flächenverwalter.

Buche erkennen

Erkennbarkeit an den Knospen: Die Knospen sind braun, länglich und spitz. Sie stehen ab und verteilen sich am Zweig. Die Blätter sind oval und haben einen glatten Blattrand mit einer leichten Wellenform.

Bakterielle Erkrankung der Weide

Diese bakterielle Infektion verstopft die Wasserleitungsbahnen (Holzgefäße) von Weiden und führt zum Absterben der Bäume. Vor allem baumförmige Weiden sind betroffen – besonders häufig die Pappel-Weide (auch Schießweide genannt), weniger strauchartige Arten.

Typisch ist ein welkes, vertrocknetes Blattbild über die gesamte Krone, wobei viele Blätter dennoch am Baum bleiben. In späteren Stadien sind befallene Äste bei einem Schnitt wässrig und glasig – daher vermutlich der Name „Wassermal“. Ältere Äste (über fünf Jahre) zeigen Feuchtigkeitsaustritt und verfärben sich schnell braun.

Oft treibt der Baum innerhalb der Krone vermehrt Wasserschosse (Wasserlot). Nach mehreren Jahren stirbt er vollständig ab. Die Krankheit breitet sich weiter aus, wenn befallene Bäume nicht entfernt werden – neu austreibende Weiden am gleichen Standort können dann erneut infiziert werden.

An einem ausgewachsenen Weidenbaum sieht das folgendermaßen aus:

Diese Krankheit tritt bei Jungpflanzen nicht auf. Weiden mit Wurzeln können daher immer verpflanzt werden. Allerdings nutzen wir Weiden auch oft als Stecklinge. Wir schneiden die Weidenkopf und verwenden die Reisigzweige, um neue Bäume wachsen zu lassen. Nimm daher keine Reisigzweige von einem kranken Baum mit! Im Zweifelsfall sollte die Weide nicht geschnitten werden, ebenso wenig die Weiden in der direkten Nachbarschaft. Wenn ein Baum krank ist, ist es wahrscheinlich, dass auch die direkt daneben stehenden Bäume mit der Krankheit in Kontakt gekommen sind.

Schießweide erkennen

Erkennbar an den Knospen: kleine, verteilt stehende, längliche, anliegende und fein behaarte Knospen. Der Zweig ist rosa-grau und sehr biegsam.

Buchdrucker (Nadelbäume)

Der Buchdrucker ist ein Borkenkäfer, der unter der Rinde frisst und dabei den Saftfluss unterbricht. Die Larve des Käfers bohrt zuerst ein Loch in die äußere Rindenschicht und frisst sich dann durch das weiche Teilungsgewebe (Kambium). Dabei legen die Larven unter der Rinde Fraßgänge an.

An von Buchdruckern befallenen Bäumen erkennt man braungelben Bohrmehlstaub am Stamm, gelblich-braun verfärbte Baumkronen, Nadelverlust, und das Abfallen der Rinde. Außerdem fressen Spechte die Käser aus der Rinde. Buchdrucker kommt hauptsächlich bei Fichten oder sehr geschwächten Bäumen vor, die z.B. durch Trockenheit oder Vernässung geschädigt sind.

An einem ausgewachsenen Nadelbaum sieht das folgendermaßen aus:

An Setzlingen kommt der Buchdrucker nicht vor. Der Stammumfang ist noch nicht groß genug, damit sich der Käfer in der Rinde ansiedeln kann. Allerdings nehmen die Weibchen kurz vor der Paarung und dem Eierlegen Eiweiß von Setzlingen auf. Der Käfer kann – abgesehen davon, dass er selbst eine Plage darstellt – auch andere Pilze von anderen Bäumen übertragen. Dies ist jedoch schwer zu kontrollieren.

Während deines Weges zur Erntefläche kannst du aber gut darauf achten, ob du andere Krankheiten entdeckst. Findest du viele Krankheiten in diesem Gebiet? Dann solltest du die Erntetage an diesem Standort überdenken.

Fichte erkennen

Die Nadeln der Fichte sind an der Spitze hellgrün bis gelb und haben eine Länge zwischen 1,5 und 3,5 Zentimetern. Die Fichte besitzt einen Zapfen von 10 bis 15 Zentimetern Länge. Die Krone der Fichte ist kegelförmig um den Stamm drapiert, wobei die jüngeren Zweige im oberen Teil nach oben wachsen, während die älteren Zweige im unteren Bereich etwas herabhängen. Die Rinde ist rötlich.

Eichenspintkäfer

Der Eichenspintkäfer bohrt sich unter die Rinde von Eichen und kann die Bäume dadurch schwächen. Meistens befällt er Eichen, kommt aber auch an Weiden, Pappeln, Ulmen, Buchen, Kastanien und anderen Baumarten vor. Der Käfer frisst einen horizontalen (Mutter-)Gang ins Holz eines (oft bereits geschwächten) jungen Baumes und legt dort seine Eier ab. Wenn die Eier schlüpfen, fressen die Larven einen neuen Gang, der senkrecht zum Muttergang verläuft, und entwickeln sich nach der Verpuppung zum Käfer, der sich dann aus dem Baum herausfrisst. Durch die zahlreichen horizontalen Gänge wird der Saftstrom des Baumes unterbrochen, was zum Absterben des Baumes führt. Der Befall tritt hauptsächlich bei jungen Bäumen auf.

Bäume, die vom Eichenspintkäfer befallen sind, erkennt man an kleinen Bohrlöchern (1–2 mm) im Holz, dunkelbraunen oder schwarzen Streifen, die durch Pilze verursacht werden, die der Käfer mitbringt, Larvengängen im Holz sowie Bohrmehl oder Sägemehl auf der Rinde oder am Boden.

Bei einem ausgewachsenen Nadelbaum sieht das wie folgt aus:

Fotos: Bomenbiek.nl

ChatGPT zei:

Die Eichenborkenkäfer kommen nicht an Jungpflanzen vor. Allerdings kann ein Befall am Mutterbaum Auswirkungen auf die Jungpflanzen haben. Der Mutterbaum war bereits vor dem Befall durch den Borkenkäfer geschwächt und ist jetzt durch den Käferbefall sowie eventuell mitgebrachte Pilze noch anfälliger geworden. Überprüfen Sie daher sorgfältig, ob die Jungpflanzen unter dem Mutterbaum nicht geschwächt oder krank sind.

Erkennbarkeit an der Knospe: Am Zweigende sitzen mehrere Knospen zusammen in einem Cluster. Die Knospen entlang des Zweigs sind etwas kleiner und stehen wechselständig. Die Knospen sind (dunkel)braun, oval bis eiförmig und können (leicht) behaart sein.